OKVIP đang là một trong những địa điểm giải trí online cực kỳ hấp dẫn. Người chơi ngay khi đăng ký tài khoản thành công sẽ được tặng ngay 86k vào tài khoản để chơi thử bất cứ sản phẩm nào mà bạn yêu thích. Với 86k này, anh em có thể trải nghiệm và tìm hiểu về nhà cái một cách chi tiết nhất. Mọi người hãy cùng xem OKVIP.club có gì thú vị nào.

Muốn tham gia giải trí tại OKVIP, chắc chắn mọi người cần phải tìm kiếm link vào nhà cái. Đây là công việc đầu tiên mà tất cả mọi người ngay sau khi nghe thấy tên của nhà cái đều sẽ thực hiện. Thế nhưng, việc tìm kiếm link vào nhà cái chính thống chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi hiện nay có rất nhiều trường hợp các tổ chức lừa đảo dẫn link ảo về OKVIP để lừa đảo người chơi.

Link truy cập OKVIP

Link truy cập OKVIP

Hiểu được những rủi ro mà mọi người có thể gặp phải trong quá trình tìm kiếm link vào OKVIP, okoko118.com đã cập nhật hệ thống đường link truy cập vào nhà cái đầy đủ, chính thống và mới nhất. Mọi người chỉ cần một cú click chuột vào những đường link này là có thể đăng ký tài khoản rồi trải nghiệm các sản phẩm hấp dẫn nhất mà nhà cái mang lại.

Khi xã hội ngày càng phát triển, thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi mạnh mẽ, các hoạt động giải trí cá cược online cũng ngày càng được nhiều người yêu thích hơn. Và để có thể đáp ứng được nhu cầu ấy của mọi người, OKVIP đã chính thức có mặt, trở thành nhà cái uy tín, là điểm đến của nhiều người chơi hiện nay.

Thông tin về nhà cái OKVIP

Thông tin về nhà cái OKVIP

Nhà cái này được thành lập hợp pháp ở Philippines và đang có trụ sở ở Manila. OKVIP được cấp phép bởi ủy ban chính phủ Philippines PRAGOR và Đặc khu kinh tế Cagayan (CEZA). Do đó mọi người tham gia giải trí cá cược ở đây hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn, uy tín của nhà cái.

Để có thể giúp cho người chơi có cơ hội được trải nghiệm những sản phẩm giải trí hấp dẫn và thú vị nhất, OKVIP đã thường xuyên liên tục update những trò chơi thuộc đủ mọi chuyên mục giải trí. Trong đó phải kể đến những sản phẩm giải trí hot nhất sau đây:

Cá cược thể thao luôn là một trong những sản phẩm giải trí thực sự khiến cho mọi người rất khó có thể từ chối. Sức hấp dẫn của cá cược thể thao không chỉ thể hiện ở sự đa dạng của những bộ môn cá cược mà còn ở những tỷ lệ kèo rất đa dạng. OKVIP hiện nay mang đến gần 100 bộ môn cá cược thể thao để mọi người có thể lựa chọn và đặt cược như:

Cá cược thể thao tại OKVIP hấp dẫn như thế nào?

Cá cược thể thao tại OKVIP hấp dẫn như thế nào?

Ngoài ra, nhà cái cũng mang đến những tỷ lệ kèo không chỉ đa dạng mà còn đảm bảo độ chuẩn xác cao nên các anh em theo kèo có khả năng thắng rất cao. Người chơi có thể chọn kèo tài xỉu, kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tỷ số chính xác, kèo phạt góc, kèo thẻ phạt,…

Nếu mọi người muốn đổi giá thì ngoài cá thể thao, OKVIP hiện nay còn mang đến cả sản phẩm giải trí với sòng bài vô cùng đẳng cấp. Sòng bài online tại đây giống như các casino thu nhỏ. Chính vì vậy mà mọi người có thể thoải mái đặt cược và lựa chọn những trò chơi hấp dẫn như baccarat, blackjack, roulette, poker, Sicbo,…

Tất cả những trò chơi mà OKVIP đến cho mọi người vừa có tỉ lệ trả thưởng cao lại vừa có những dealer là người thật làm nhiệm vụ chia trong quá trình tham gia giải trí thì những người chơi cũng có thể tương tác với những cô nàng dealer này để cảm thấy không gian giải trí thú vị hơn.

Nổ hũ chưa bao giờ là một trong những tựa game hết hot trên thị trường giải trí bởi những hũ nổ lên đến hàng tỷ đồng mà siêu phẩm này mang đến hàng tỷ đồng. Ở đây cũng có đến hàng nghìn các game slot, nổ hũ khác nhau để mọi người có cơ hội được đổi gió và thử sức mình. Mỗi trò chơi đều có một chủ đề với những nội dung rất độc đáo, mang có chuyện từ những bộ phim các câu chuyện với giáo nên giúp cho mọi người luôn có cảm giác rất gần gũi và quen thuộc.

Luật chơi của những game nổ hũ tại OKVIP rất đơn giản và tương tự như nhau. Do đó mọi người không cần phải dành quá nhiều thời gian nhưng vẫn có thể chơi game và giành được phần thưởng dễ dàng.

Cách đây vài năm, bắn cá bắt đầu xuất hiện trên thị trường giải trí và trở thành trò chơi khiến cho giới trẻ vô cùng yêu thích. Tuy nhiên trước đây thì mọi người chỉ có thể tham gia bắn cá ở trung tâm thương mại và các siêu thị. Còn giờ đây, bắn cá đã chính thức có mặt trong danh sách các sản phẩm giải trí của nhà cái OKVIP. Vì vậy mà mọi người có cơ hội luyện khả năng bắn súng của mình để hạ gục được mục tiêu rất nhanh chóng và dễ dàng.

Siêu phẩm bắn cá vô cùng đẳng cấp tại OKVIP

Siêu phẩm bắn cá vô cùng đẳng cấp tại OKVIP

Những trò chơi bắn cá của OKVIP đến từ rất nhiều các nhà cung cấp khác nhau. Do đó là những người chơi có thể tìm thấy rất nhiều các phiên bản mà bạn yêu thích.

Đá gà cũng là một trong những bộ môn giành được rất nhiều sự quan tâm của những người chơi của OKVIP. Mỗi trận đá gà mà OKVIP mang đến cho mọi người đều được livestream trực tiếp từ các trường gà với hình ảnh rất rõ nét và chân thực. Bạn sẽ được mã nhãn với sự thay đổi hết mình của những chiến kê trên sàn đấu.

Xổ số hiện nay cũng là một trong những sản phẩm giải trí thu hút rất nhiều người tham gia mỗi ngày. Và sản phẩm xổ số của OKVIP có cả xổ số truyền thống lẫn xổ số siêu tốc. Chuyên mục xổ số truyền thống ở đây gồm có cả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung và xổ số miền Nam. Còn chuyên mục xổ số siêu tốc tại đây thường có thời gian diễn ra từ 1 đến 5 phút để giúp cho mọi người tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Nếu là một trong những người đam mê đó em thì chắc chắn anh em không thể bỏ qua chuyên mục game bài của OKVIP. Game bài xuất hiện trong danh sách của OKVIP vừa có những game bài hiện đại lại vừa có cả những game bài truyền thống. Và tỷ lệ trả thưởng của những game bài này rất cao nên người chơi sẽ có cơ hội sở hữu được những khoản tiền thưởng khá lớn.

Game bài rất được yêu thích tại nhà cái OKVIP

Game bài rất được yêu thích tại nhà cái OKVIP

Có rất nhiều người sau khi đã tham khảo những sản phẩm giải trí mà nhà cái OKVIP mang đến, còn phân vân trong việc đưa ra quyết định có nên nạp tiền vào đặt cược hay không. Để giúp có thể đưa ra để quyết định chuẩn xác nhất, sau đây sẽ làm những thông tin chia sẻ về ưu và nhược điểm của nhà cái này.

Trước hết, về những ưu điểm, OKVIP luôn khiến cho người chơi cực kỳ hài lòng với những điểm nổi bật sau:

Ngay từ “lần gặp đầu tiên”, OKVIP đã khiến cho những người chơi không khỏi bất ngờ với giao diện được thiết kế nổi bật với màu đỏ và trắng phối hợp một cách hài hòa. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn còn màu trắng thể hiện cho sự cân bằng và minh bạch. Vì vậy mà mọi người sẽ tham gia giải trí tại nhà cái có cảm giác rất thoải mái, không bị chói mắt và rất an toàn.

Giao diện trang chủ OKVIP đẹp mắt và ấn tượng

Giao diện trang chủ OKVIP đẹp mắt và ấn tượng

Các chuyên mục giải trí của OKVIP được thiết kế một cách rất gọn gàng và khoa học. Do đó mà những người chơi lần đầu tiên truy cập vào trang chủ của nhà cái cũng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác với các nút chức năng.

Ưu điểm thứ hai mà OKVIP luôn biết cách làm hài lòng mọi người chơi đó chính là sự đa dạng của các sản phẩm cá cược. Ngoài sự đa dạng từ chuyên mục giải trí, OKVIP còn mang đến sự đa dạng về các sảnh chơi và các trò chơi. Điều này giúp cho mọi người có thể có được rất nhiều các sự lựa chọn trong quá trình thư giãn và tham gia giải trí.

Ưu điểm nổi bật thứ hai của nhà cái OKVIP đó chính là mang đến thời gian giao dịch vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần mất khoảng vài phút là mọi người đã có thể hoàn tất được việc nạp tiền và rút tiền tại nhà cái. Ngay cả trong thời gian giờ cao điểm, OKVIP cũng luôn nỗ lực xử lý các giao dịch của người chơi với thời gian nhanh chóng nhất. Qua đó mà mọi người không cần phải đợi chờ nên không ảnh hưởng đến trải nghiệm giải trí của bất cứ anh em nào.

Một điểm cộng nữa của nhà cái OKVIP đó chính là những chương trình khuyến mãi được đưa ra vô cùng hấp dẫn. Người chơi ngay cả khi là thành viên mới cũng sẽ có cơ hội nhận thưởng cực khủng. Những chương trình khuyến mãi còn áp dụng cả với thành viên lâu năm với chính sách hoàn trả cực cao. Đồng thời, bất cứ khi nào anh em nạp tiền cũng sẽ được nhận thêm tiền thưởng để tham gia giải trí.

Khuyến mãi OKVIP hấp dẫn

Khuyến mãi OKVIP hấp dẫn

Ưu điểm nổi bật nữa của OKVIP đó chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng chuyên nghiệp. Nhà cái có chính sách hỗ trợ khách hàng 24/7 nên bất cứ thời điểm nào người chơi cũng đều có thể liên hệ đến nhà cái để được tư vấn. Bên cạnh đó, OKVIP cũng mang đến nhiều hình thức liên hệ khác nhau để người chơi có thể lựa chọn phương thức liên hệ phù hợp.

Bất cứ khi nào người chơi liên hệ đến OKVIP cũng đều có thể nhận được những lời tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt là dù người chơi lựa chọn phương thức liên hệ nào đi chăng nữa thì nhà cái cũng đều phục vụ người chơi một cách tận tình nhất.

OKVIP dù có nhiều ưu điểm nổi bật nhưng cũng không tránh khỏi một vài nhược điểm. Những nhược điểm này đôi khi khiến cho người chơi cảm thấy thực sự vẫn chưa hài lòng. Đó là:

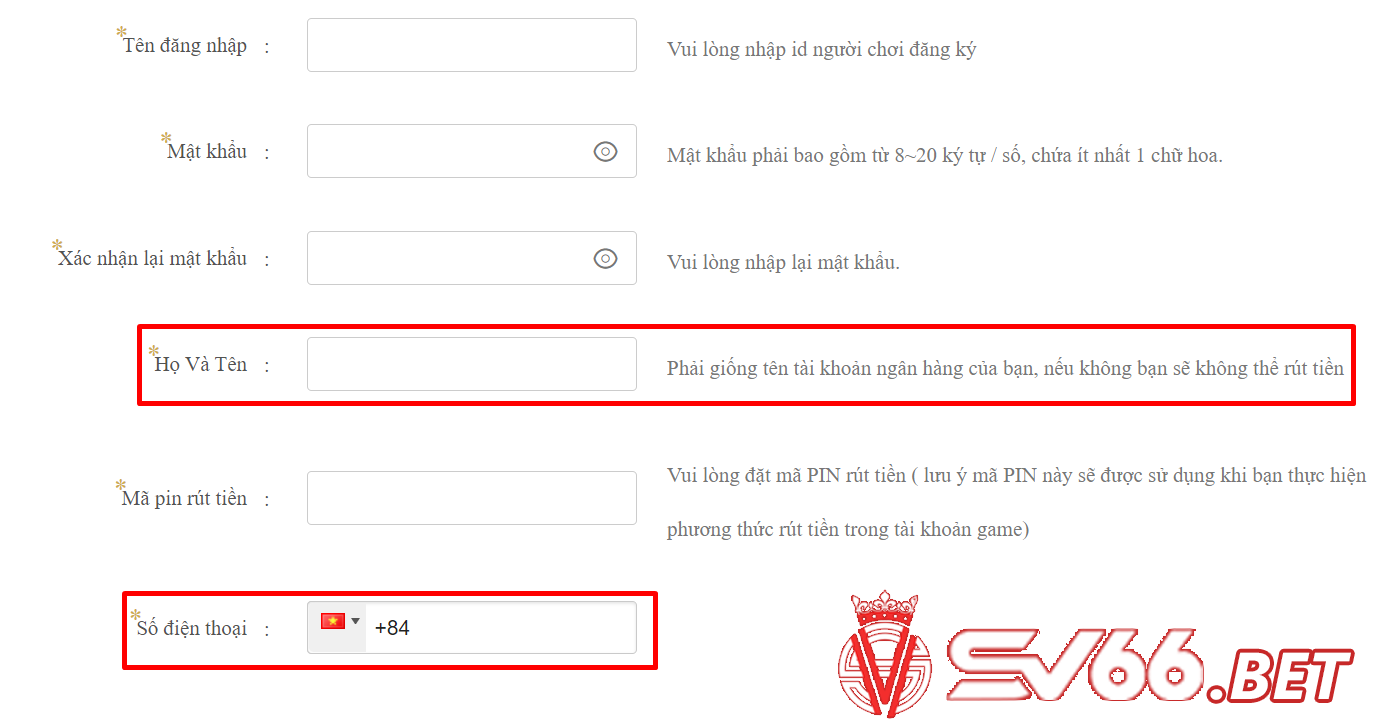

Quá trình tham gia giải trí tại nhà cái, người chơi cần phải cung cấp các loại giấy tờ cá nhân. Trong đó, ngay khi đăng ký tài khoản thì người chơi đã cần phải cung cấp thông tin về họ và tên của mình và số điện thoại. Trong đó, với thông tin về họ và tên thì bạn cần phải điền thông tin về họ và tên giống với thông tin xuất hiện trên thẻ ngân hàng. Và số điện thoại bạn điền phải là số điện thoại chính chủ của bạn.

Người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân khi

tiến hành đăng ký tài khoản

Người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân khi

tiến hành đăng ký tài khoản

Một số người rất ngại cung cấp các thông tin cá nhân của mình nên người sẽ thấy đây là một nhược điểm khiến cho họ không cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên những thông tin này mọi người cần phải cung cấp để nhà cái đảm bảo mỗi người chơi sẽ chỉ có một tài khoản và hỗ trợ người chơi có thể lấy lại mật khẩu cũng như tên đăng nhập khi bị quên dễ dàng.

Nhược điểm tiếp theo của OKVIP khiến cho nhiều người vẫn chưa cảm thấy thoải mái đó chính là không đủ 18 tuổi sẽ không được tham gia giải trí. Và điều này chắc chắn sẽ là quy định chung của bất cứ người chơi nào tham gia vào các trò chơi giải trí online. Sở dĩ nhà cái đưa ra quy định này là bởi cá cực trực tuyến là một lĩnh vực nhạy cảm. Do đó người chơi phải đủ độ tuổi theo quy định, có đủ năng lực hành vi và có thể chịu trách nhiệm thì mới được tham gia.

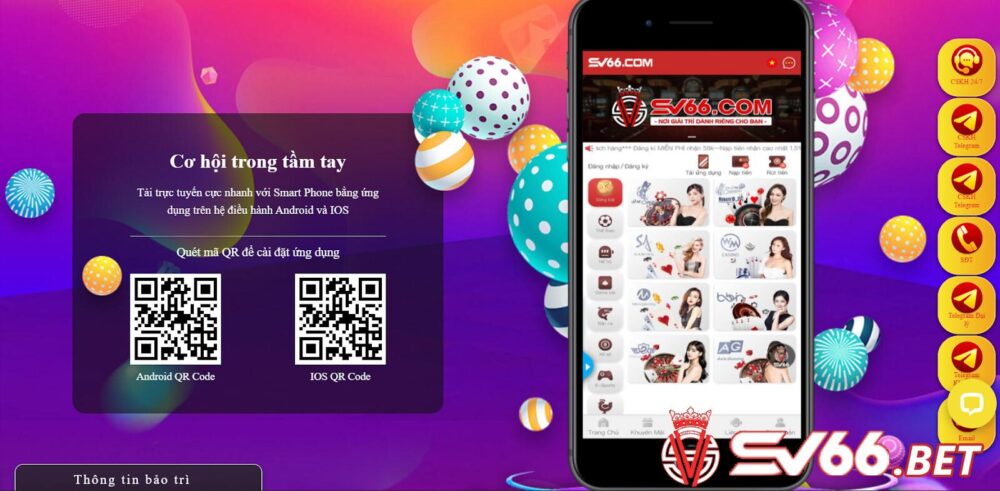

Để có thể tham gia giải trí mọi lúc mọi nơi dù ở bất cứ nơi đâu thì người chơi nên tải ứng dụng OKVIP về thiết bị di động. Trong đó, nhà cái hiện nay mang đến cho người chơi cả phiên bản ứng dụng dành cho thiết bị Android cũng như iOS. Quá trình thực hiện thao tác tải app về thiết bị sẽ diễn ra với các bước vô cùng đơn giản sau đây:

Quét mã tải ứng dụng cho thiết bị di động

Quét mã tải ứng dụng cho thiết bị di động

Nếu như bạn sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành Android thì người chơi có thể thực hiện các thao tác sau:

Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS thì việc tải ứng dụng cũng diễn ra rất đơn giản, tương tự như khi mọi người tải app cho thiết bị hệ điều hành Android. Các thao tác bạn cần thực hiện là:

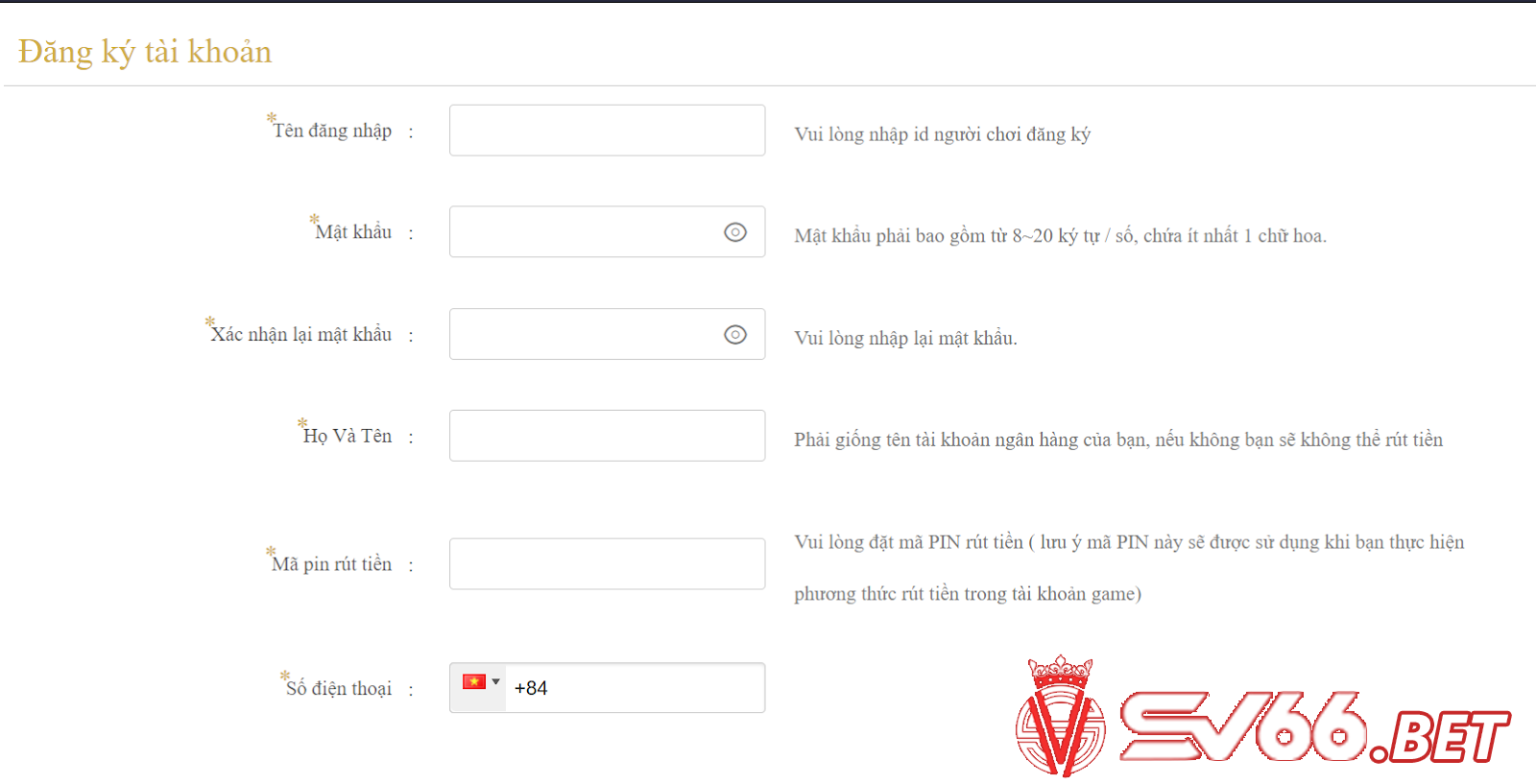

Để có thể tham gia vào thế giới giải trí của OKVIP, người chơi bắt buộc phải có một tài khoản tại đây. Cách để bạn đăng ký OKVIP sẽ bao gồm những bước sau:

Đăng ký tài khoản OKVIP hoàn toàn miễn phí

Đăng ký tài khoản OKVIP hoàn toàn miễn phí

Ngoài việc có một tài khoản để có thể tham gia giải trí tại nhà cái thì những người chơi muốn trải nghiệm các sản phẩm tại đây cần phải nạp tiền vào tài khoản. Nhà cái hiện đang hỗ trợ cho người chơi một số phương thức nạp tiền như:

Các thao tác người chơi cần thực hiện để nạp tiền OKVIP gồm những bước sau:

Thực hiện giao dịch nạp tiền tại nhà cái OKVIP

Thực hiện giao dịch nạp tiền tại nhà cái OKVIP

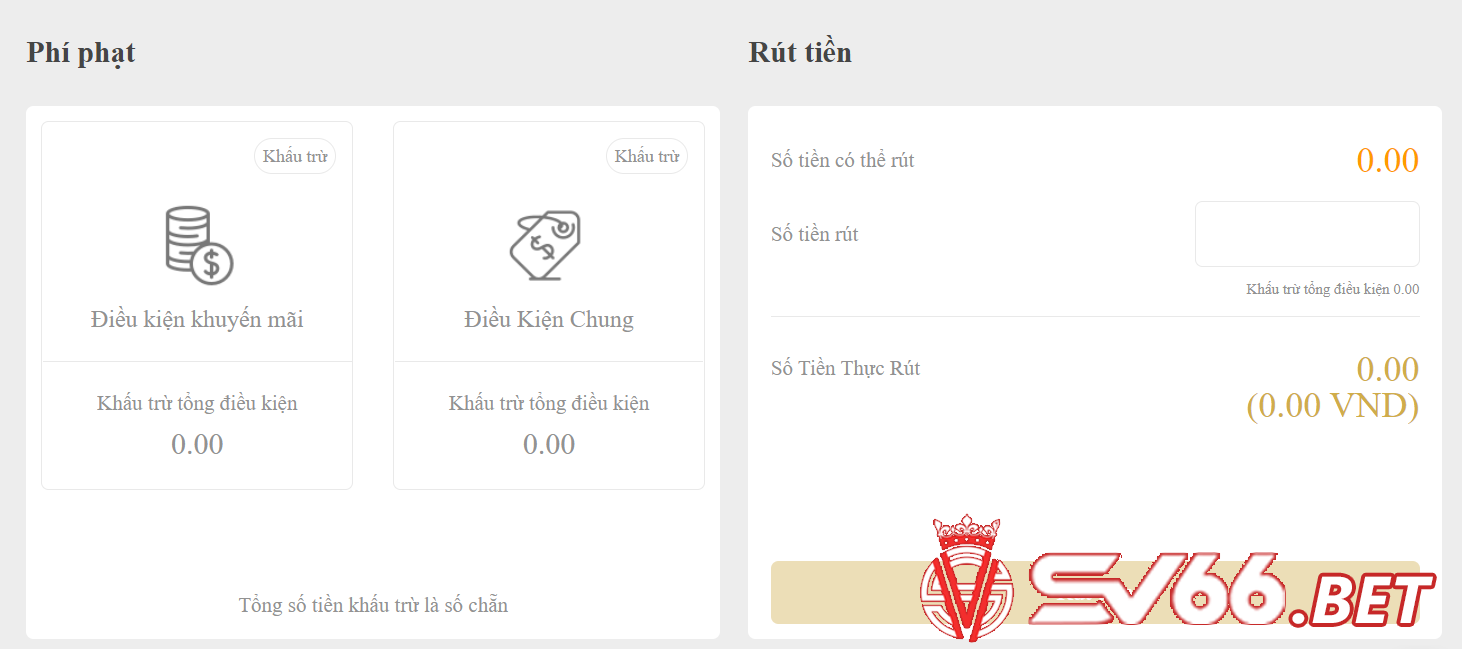

Sau khi đã nạp tiền thành công tại nhà cái người chưa có thể thoải mái tham gia bất cứ trò chơi nào mà bạn mong muốn. Và khi đã nhận được tiền thưởng thì người chơi sẽ tiến hành thực hiện thao tác rút tiền OKVIP với những bước sau đây:

Rút tiền OKVIP được thực hiện như thế nào?

Rút tiền OKVIP được thực hiện như thế nào?

Khuyến mãi luôn là điều mà rất nhiều người chơi mong chờ khi đến với một nhà cái. Bởi được nhận tiền cược miễn phí ai mà chả yêu thích. Vậy làm sao để có thể nhận khuyến mãi OKVIP nào? Sau đây sẽ là tổng hợp những thông tin về khuyến mãi của nhà cái cho mọi người cùng tham khảo và lựa chọn khuyến mãi phù hợp cho mình:

Khuyến mãi OKVIP

Khuyến mãi OKVIP

Tham gia cá cược giải trí tại nhà cái OKVIP, nhiều người sẽ đặt ra một vài câu hỏi liên quan đến độ uy tín của nhà cái cũng như những thông tin về sự an toàn tại đây. OKVIP.club đã tổng hợp những thắc mắc này phá giải đáp chi tiết để mọi người cùng tìm hiểu:

OKVIP là một nhà cái uy tín, mang đến các sản phẩm giải trí cá cược online cho

mọi người chơi. Các thành viên chỉ cần đăng ký tài khoản tại nhà cái và có

thiết bị kết nối mạng là có thể thoải mái tham gia cá chơi sẽ nạp tiền vào

tài khoản rồi cá cược online và sẽ rút tiền về tài khoản dễ dàng.

OKVIP là

một nhà cái uy tín. Địa chỉ giải trí này có trụ sở chính thức ở Manila của

Philippines. Bên cạnh đó, nhà cái cũng được ủy ban chính phủ Philippines

PRAGOR và Đặc khu kinh tế Cagayan (CEZA) quản lý. Do đó người chơi không cần

phải lo ngại về tình trạng nhà cái có uy tín hay không.

Hiện nay, OKVIP đang hợp tác với 4 ngân hàng để người chơi có thể thực hiện

giao dịch là:

– Ngân hàng ACB

– Ngân hàng BIDV

– Ngân hàng military

–

Ngân hàng MB

Đối với vấn đề này thì người chơi không cần phải lo lắng vì OKVIP không bao

giờ thực hiện hành vi lừa đảo bất cứ người chơi nào. Những thông tin cho

rằng OKVIP lừa đảo đều là những thông tin sai sự thật. Các đối thủ của nhà

cái đưa ra những thông tin này nhằm hạ bệ danh tiếng của nhà cái nên những

người chơi cần phải chú ý, không nên tin vào lời đồn vô căn cứ.

Trường

hợp nhà cái bị bắt hay trang web bị sập cũng chưa từng xảy ra. Đây cũng đều

là những thông tin không đúng về nhà cái. Những người chơi khi thấy link

truy cập vào nhà cái bị chặn thì đôi khi cũng hiểu nhầm rằng nhà cái này đã

bị đánh sập nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Thỉnh thoảng người chơi sẽ gặp phải trường hợp OKVIP bị lỗi. Xảy ra tình trạng

này là do có quá nhiều người cùng truy cập vào trang web của nhà cái trong

thời gian giờ cao điểm. Tuy nhiên người chơi không nên quá lo lắng. Nhân

viên kỹ thuật của nhà cái đang nỗ lực hết mình để khắc phục được tình trạng

này một cách triệt để nhất.

Và để khắc phục lỗi trang web giúp cho người

chơi có những trải nghiệm tốt nhất thì nhà cái hiện nay cũng tiến hành hoạt

động bảo trì. Khi nhà cái bảo trì ngồi chơi sẽ không thể truy cập vào bất cứ

sản phẩm giải trí nào của nhà cái. Cái này lời khuyên dành cho mọi người là

nên lựa chọn hình thức giải trí offline hoặc dành thời gian tìm hiểu thêm về

nhà cái cũng như các sản phẩm giải trí ở nhà cái cung cấp.

Thời gian giao dịch tại OKVIP khá nhanh chóng nhưng đôi khi người chơi rút

tiền vẫn sẽ bị chậm do một số lý do như:

– Giao dịch bị quá tải

–

Đường truyền mạng của người chơi không ổn định

– Ngân hàng của người chơi

đang tiến hành bảo trì

Lúc này, các anh em hãy thực hiện lần lượt các

thao tác sau:

– Kiểm tra lại kết nối mạng của mình

– Kiểm tra xem ngân

hàng của mình có bảo trì hay không

– Liên hệ với nhân viên chăm sóc khách

hàng để được hỗ trợ.

Đối với vấn đề thông tin bảo mật, OKVIP chắc chắn sẽ không khiến cho bất cứ người chơi nào phải lo lắng. Bởi nhà cái hiện nay đang hỗ trợ công nghệ bảo mật SSL 128bit. Thông qua công nghệ bảo mật này, tài khoản của người chơi không thể bị bất cứ một hacker nào có thể bẻ khóa được. Điều này giúp cho những người chơi hoàn toàn có thể yên tâm.

Nếu như mọi người muốn tìm kiếm Linh vào nhà cái không bị chặn thì bạn có thể lựa chọn một trong những đường link sau đây: okoko118.com SV66.vip

Như vậy, baishuihu.com đã chia sẻ cho mọi người những thông tin rất chi tiết về nhà cái OKVIP. Hi vọng từ những thông tin chia sẻ này thì mọi người có thể dễ dàng thực hiện thao tác OKVIP Đăng ký tài khoản cũng như tham gia giải trí và kiếm tiền tại đây dễ dàng.

Dành cho người chơi mới tại OKVIP

Đăng ký OKVIP – Tạo tài khoản nhận tiền cược khủng

Đăng ký OKVIP là việc làm đầu tiên mà người chơi cần phải thực hiện thì mới có thể tham gia vào các sản phẩm giải trí mà nhà cái này cung cấp. Ngoài ra thì việc đăng ký tài khoản tại nhà cái cũng sẽ tạ...

Hướng dẫn rút tiền OKVIP chuẩn xác nhất từ chuyên gia

Thông tin về điều kiện và các bước rút tiền OKVIP hiện đang là chủ đề hot search trên các trang mạng. Và mỗi một người chơi cá cược trực tuyến tại OKVIP đều có mục đích chính đó là cá cược chiến thắng...

Hướng dẫn tải app OKVIP cho điện thoại IOS và Android

Đối với những thành viên mới muốn tham gia cá cược và giao dịch tại nhà cái OKVIP mọi lúc mọi nơi sẽ phải thực hiện thao tác tải app OKVIP về điện thoại của mình. Vậy bạn đã biết cách làm như thế nào hay c...

Nạp tiền OKVIP – Giao dịch thành công nhận ngay 188k

Hướng dẫn nạp tiền OKVIP có khó không? Tại sao game thủ nên nạp tiền tại OKVIP chứ không phải là nhà cái khác? Nhà cái OKVIP có những điều kiện gì cho game thủ khi thực hiện giao dịch nạp tiền? Hiện tại OKVIP h...

Khuyến mãi OKVIP khủng – Người chơi nhận ngàn ưu đãi

Khuyến mãi OKVIP rất đa dạng nên những người chơi dù là thành viên mới hay thành viên lâu năm thì cũng dễ dàng nhận được các khoản tiền thưởng vô cùng giá trị. Vậy bạn đã nắm rõ về những chương trình ...